2025年的・万博体験記

9月30日(火)、大阪万博に行ってきました!

本記事では、万博体験記みたいなことを書かせていただきます。

ただ、予習など一切なしで行きましたので、勘違いもあるかと思いますので、どうかご容赦ください。

今回の万博行きにつきましては、関西で広告会社をしている友人にすべてコーディネートしてもらい、抽選もしてもらい、チケットも地図もプリントしてもらい、当日は引率してもらって行ってきました。

抽選では、人気のイタリア館と日本館に当選。多くの人に羨ましがられました。

まずは行列する

地下鉄で最寄り駅へ着き、広告会社の人と、もう1人スタイリストの方(この人は東京から)と計3人で会場へと進みます。

すでに行列がすごい。入場するのに並ぶのです。

入場して歩いていくと、おお! 例の大屋根リングが見えました。

予約している時間にはまだ早いので、どこか別のパビリオンに寄ろうとなりまして、スタイリストの人もいるのでフランス館に行くことになりました。

フランス館は愛する

フランス館は、何かテーマもあるのでしょうけれど、とにかくデザインですね。歴史に裏打ちされたデザイン。それを私たちはずうっと発信してきましたよ、と。

ご存知、ルイ・ヴィトン。

スタイリスト氏曰く、いまやフランスではLVMHのスポンサードなしにイベントは成立しづらいとのことでした。

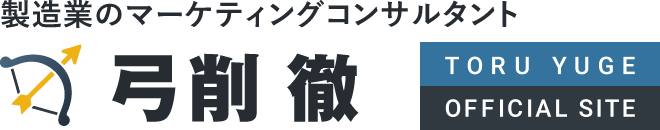

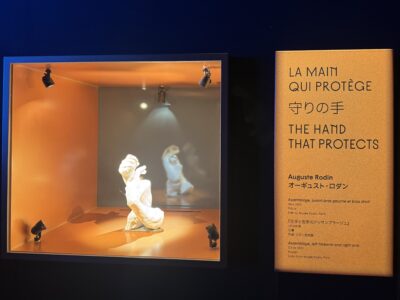

ロダンが「手」を表現した彫刻作品が連作で展示されており、それがテーマの核かなと思ったら、そうでもない。

やはり服飾は外せない。

日本との絆にも配慮。

紙のランタン(照明? オブジェ?)のような展示に、なぜか中年女性が突っ込んでしまうというアクシデントが起きて潰れてしまいました。

日本館は巡る

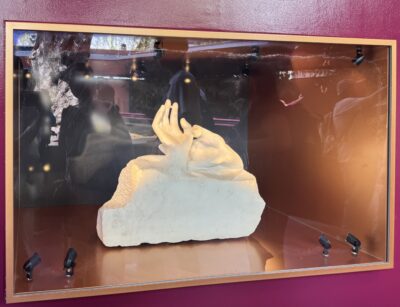

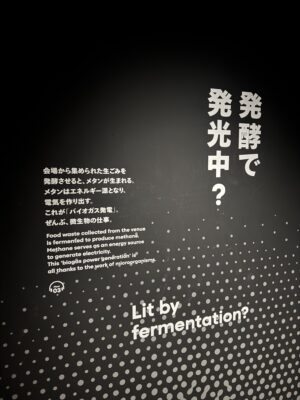

日本館のテーマは、リサイクル。

(いま、それ?)

おそらく時間がない中で、誰も反対できないテーマを持って来ざるを得なかったのだと想像します。

ただし、リサイクルに関して微生物や酵素、藻類などにまで踏み込み、そこへキティちゃんやドラえもんもかませて、一定の深みを出していました。

途中のサインとなるキャッチコピーもなかなかでした。

おそらく、電通さんでしょう。

日本国内での万博ですからリサイクルに逃げても通用しますが、海外ではムリです。

無料でいただいた試供品

無料でいただいた試供品

海外でなら、江戸の固有な文化を軸に、世界との目に見えないシェアなどをテーマにするべきでしょう。

浮世絵や歌舞伎、落語、黄表紙や読本などですね。北斎や写楽、歌麿、平賀源内、山東京伝、曲亭馬琴、市川團十郎、中村仲蔵などの業績は、刮目してご覧いただきたい。日本人にも。

イタリア館は誇る

いよいよ、イタリア館です。

テーマは「芸術が生命を再生する」。これまた平凡なテーマですね。ルネサンスじゃないんだから。

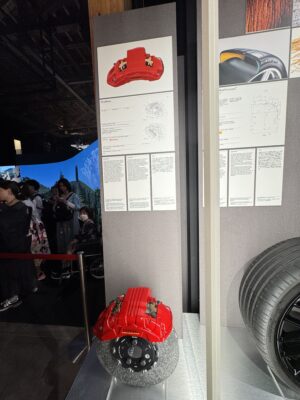

展示物はレオナルド・ダ・ヴィンチの直筆設計図から、水中ドローンのプロダクトデザインまで。世界へデザインを発信しつづける才気は否定のしようもありません。

彫刻はレプリカですが、絵画は本物も来ています。

とくに最後のプロダクトデザインコーナーは、日独が嫉妬するデザインの先進性と集積を見せつけて出口となります。

イタリア館は人気だけれど、アンケートをとると決して満足度は高くないようです。その人気は消去法の結果かもしれない。

しかし、このデザインの歴史を無料で観覧できるのはグラッツェと言うしかありません(入場料はありますが)。そこには、世界をインスパイアしてきたデザイン大国同士のシンパシーもあります。

付録

フランス館では、天井の建材なのに傷や凹みがあったり、塗装部分を工事の人が踏んだまま、改修していないところがあったりしました。

イタリア館では、展示すべきか迷った挙げ句、放置してしまっているフロアが2階と3階の階段から見えます。

さて、もう終幕となる万博ですが、1970年の万博の興奮とは隔世の感があるのでしょうね。いまや最先端技術がSNSの動画でさらりと観られてしまう時代。

各国がコストをかけて企画してパビリオンを建設し、そこへ行列に並んで鑑賞するという時代ではなくなっているのかもしれませんね。

製造業マーケティングコンサルタント、弓削 徹(ゆげ とおる)でした。

ものづくりコラムcolumn

- 2026/01/11

- 著作権について知っておこう

- 2026/01/01

- 2026年もよろしくお願いいたします

- 2025/12/27

- AI時代のSEO対策とは

- 2025/12/02

- Indeed「仕事図鑑」の記事を監修しました

- 2025/12/01

- 進化する!? 展示会ブース装飾